Im Schaufenster

Führung und Management

Ambivalenzen und Dilemmata im Führungsalltag

Die Corona-Krise hat es eindrücklich gezeigt: Zwangslagen erfordern von den Verantwortlichen oft rasches Handeln unter grossem Druck. Soll ein generelles Tragen von Masken unter Strafandrohung bestimmt werden, oder überlässt man die Entscheidung «Dafür oder Dagegen» den einzelnen Individuen? Das ist nur eines von vielen Dilemmata in der Pandemie. Aber auch im «normalen» Alltag stehen Menschen im Allgemeinen und Führungspersonen im Besondern in Entscheidungsprozessen oft vor scheinbar unlösbaren Fragen.

Da wir täglich bis zu 20‘000 Entscheidungen treffen, müssten wir bezüglich der Art und Weise, wie wir zu diesen Entschlüssen kommen, eigentlich Experten und Expertinnen sein. Trotzdem scheint jede neue Entscheidungsfindung ein schwieriger Weg.

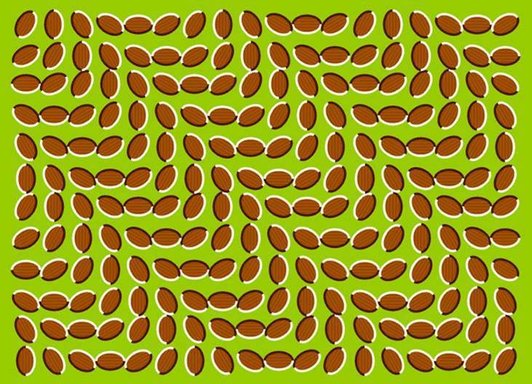

Es lauern Fallen und Tücken, und nur zu oft sehen wir uns nicht in der Lage, zielgerichtet und mit Leichtigkeit eine kluge Entscheidung zu treffen. Wir sehen uns hin- und hergerissen zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten oder finden keine der möglichen Lösungen attraktiv und umsetzbar. Wenn wir alle rationalen Vor- und Nachteile durchdacht, die Situation mit Freunden x-mal besprochen und das Für und Wider in schlaflosen Nächten endlos gegeneinander abgewogen haben, stehen wir vermutlich vor einem Dilemma oder befinden uns in einer ambivalenten Situation.

Ambivalenzen und Dilemmata in der Führung

Mit grossen Widersprüchen in ihrer Entscheidungsfindung müssen sich gerade auch Führungspersonen regelmässig auseinandersetzen. Sie sind keine autonomen Persönlichkeiten, sondern diversen Zwängen und Beeinflussungen ausgesetzt. Eine grosse Wahlfreiheit für ihr Führungsverhalten haben Vorgesetzte selten. Sie müssen ihre Entscheidungen nach Abwägung verschiedener, antizipierter Konsequenzen, oft unter grossem Zeitdruck, zwischen Verstand und Gefühl, Regeln und Autonomie, persönlichen Werten und der festgeschriebenen Haltung des Arbeitgebers treffen. Führungspersonen haben mehrere Rollen gleichzeitig zu erfüllen, die oft nicht miteinander korrelieren. Da es aus diesen Dilemmata letztlich keinen reibungslosen Ausweg gibt, kann Leidensdruck entstehen, der zugunsten der Arbeitszufriedenheit nicht tabuisiert, sondern bewusst angegangen werden sollte.

Intuität versus Rationalität

Welche Denkprozesse involviert sind, wenn wir vor einer Entscheidungsfindung stehen, wie Intuition und Rationalität zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und welche Techniken wir anwenden können, wenn wir mit Dilemmata und Ambivalenzen konfrontiert sind, hat der Bestseller «Schnelles Denken, Langsames Denken» (2011) des Psychologen Daniel Kahneman aufgegriffen.

Der ehemalige USA-Präsident Barack Obama verlieh Kahnemann 2013 die «Presidential Medal of Freedom». In seiner Rede erwähnte er, dass sich der Psychologe die Frage: «Was habe ich mir nur dabei gedacht?» zur Lebensaufgabe gemacht habe. Daniel Kahneman (*1934) und sein Freund Amos Tversky (1937-1996) untersuchten nämlich, wie uns das Gehirn bei Entscheidungen immer wieder in die Irre führt. Laut Kahnemann und Tversky beeinflussen zwei Denksysteme unsere Entscheidungen und Urteile: das intuitive Denken (System 1) und das rationale Denken (System 2).

- Intuitives Denken: Wir bezeichnen den Teil des Gehirns, der früh in der Evolution entstanden ist und der Kognition der Tiere ähnelt, als «altes Gehirn». Dieses kann auf eine meist unbewusst bleibende Datenbasis von Erfahrungswerten zurückgreifen. Die Hauptaufgabe des alten Gehirns ist die Sicherstellung des Überlebens. Jede Sekunde prasseln über die Sinnesorgane hunderte von Informationen auf unser Gehirn ein. Das alte Gehirn entscheidet innerhalb kürzester Zeit, ob eine dieser Informationen ein schnelles Handeln erfordert.

- Rationales Denken: Der vom evolutionären Standpunkt neueste Teil des Gehirns sitzt in der vorderen Stirnhirnrinde, dem präfrontalen Cortex. Er ist spät in der Evolution entstanden und typisch für den Menschen. Wenn ein Mensch rational über ein Problem nachdenkt, Vor- und Nachteile abwägt oder seine Zukunft plant, dann benutzt er dafür dieses Gehirnareal. Das «neue Gehirn» ist ebenfalls mit dem limbischen System verschaltet. So können und sollten bei Bedarf Emotionen unter Kontrolle gehalten und Affekte vermieden werden.

Fehleranfälligkeit intuitiver Denkprozesse

Die Ideen von Kahnemann und Tversky erreichten in Wirtschaft, Politik und im Gesundheitswesen ungeahnte Breitenwirkung. Amos Tversky starb 1996 an Krebs. Daniel Kahneman erhielt 2002 – als einziger Psychologe bisher – den Wirtschaftsnobelpreis für ihre gemeinsame Arbeit. In «Schnelles Denken, langsames Denken» beschreibt Kahnemann seine Erkenntnisse. Unter anderem spricht er darin über Heuristiken. Diese gehören zu den unbewussten, intuitiven Denkprozessen und werden als Kunst bezeichnet, mit begrenztem Wissen und wenig Zeit zu praktikablen Lösungen zu kommen (Faustregeln). Diese Regeln können unter gewissen Umständen gut funktionieren, haben aber laut Kahnemann und Tversky eine hohe Fehleranfälligkeit.

Die Grenzen rationaler Entscheidungen

Es handelt aber auch kein Mensch rein rational. Der Psychologe Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin drückt es in seinem Buch «Bauchentscheidungen» folgendermassen aus: «Die Intelligenz des Unbewussten liegt darin, dass es ohne zu denken weiss, welche Regel in welcher Situation funktioniert.» Hirnforscher unterscheiden das rein spontane Bauchgefühl von der Intuition. Wenn es schnell gehen muss, entscheiden wir ohne gross nachzudenken - intuitiv. Der intuitiven Entscheidung steht eine grosse Datenbasis zur Verfügung, die dem Bewusstsein verborgen bleibt. Dieses Wissen stammt vermutlich zum grössten Teil von der individuellen Erfahrung und evtl. zusätzlich von Routine und Übung.

Kreativmethoden

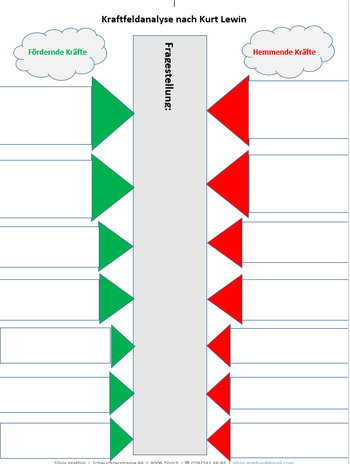

Ein hilfreicher Ansatz zur Lösungsfindung bei scheinbar unlösbaren Entscheidungsprozessen können Methoden bieten, die die Metaebene ansprechen und Gefühle und körperliche Reaktionen priorisieren. Eine davon ist die Kräftefeldanalyse nach Kurt Lewin. Der Gestaltpsychologe Kurt Lewin (1890-1947) gilt als einer der wichtigsten Pioniere der Psychologie. Seine Kraftfeldanalyse ist eine Methode zur schnellen Diagnose der unterstützenden und hindernden Faktoren eines Veränderungsvorhabens.

Fazit

Einerseits kostet das sorgfältige Kalkulieren und Abwägen Zeit, andererseits kann das Gedächtnis nur eine begrenzte Menge von Informationen verarbeiten. Bei komplexen Entscheidungen, die viele Faktoren berücksichtigen müssen, ist daher das Arbeitsgedächtnis schnell überfordert. Daraus liesse sich folgern, dass eigentlich nicht die einfachen Dinge des Alltags der Intuition überlassen werden sollten, sondern vor allem die komplizierten Entscheidungen. Da diese aber oft sehr wichtig für unser Leben sind, wagen wir es nicht, alleine nur der Intuition zu vertrauen.

Ein geeignetes Vorgehen für die Entscheidungsfindung lässt sich folgendermassen formulieren:

- Sachlage in Ruhe überdenken

- Wenn sehr komplex und wenig Zeit, auf Intuition hören und entscheiden

- Wenn einfacher und mehr Zeit vorhanden, rational Vor- und Nachteile abwägen

- Situation bei beiden Vorgehen aus der Metaebene betrachten (Kreativmethode/Fallberatung einsetzen)

- Entschluss wenn möglich kurz aufschieben, Zeit gewinnen («darüber schlafen»)

- Am Schluss auch bei rationalem Vorgehen, Bauchgefühl mitentscheiden lassen

Im Fachkurs «Ambivalenzen und Dilemmata im Führungsalltag» wird einerseits die schwierige Rolle von Führungspersonen, im beruflichen Alltag rasch und erfolgreich in Entscheidungsprozessen zu agieren, beleuchtet. Andererseits gibt der Kurs einen allgemeinen Überblick zum wissenschaftlichen Hintergrund von Entscheidungsprozessen und bietet den Teilnehmenden diverse Handlungsmöglichkeiten und Methoden zum einfacheren Umgang mit Dilemmata und Ambivalenzen an.

Umgang mit Ambivalenzen und Dilemmata im Führungsalltag

Bei Fragen steht Ihnen Katrin Steger, Bildungsbeauftragte Führung/Management, gerne zur Verfügung:

Tel. 041 419 72 52 | k.steger@curaviva.ch

ICT ganzheitlich verstehen

Die Informatik- und Kommunikationstechnologien (ICT) halten in allen Bereichen von Institutionen Einzug. Digitalisierung beinhaltet dabei nicht nur die Unterstützung von Prozessen mit elektronischen oder Informatik-Hilfsmitteln, sondern tangiert sowohl strategische als auch operative Bereiche gleichermassen. Die Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts sowie dessen Implementierung im Alltag ist anspruchsvoll und komplex.

Andrea Crameri ist Geschäftsführer und Berater bei Sevida GmbH und hat viel Erfahrung in der Begleitung von Institutionen in der Erarbeitung einer ICT Strategie. Er beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Herr Crameri, warum ist es wichtig, als Institution eine ICT Strategie zu entwickeln?

Die Anforderungen an Institutionen nehmen mit steigendem Tempo zu. Neue Angebotsformen sind gefordert, die Ansprüche der Bewohner/innen und Klient/innen steigen, und viele Institutionen beginnen sich strategisch auf die neuen Herausforderungen auszurichten. Die Informatik- und Kommunikationstechnologien sollen Werkzeuge sein, welche die strategische Positionierung von Institutionen stärken und gleichzeitig die steigenden Anforderungen an Datensicherheit und -schutz abdecken. Ohne Einbezug der ICT in die strategischen Überlegungen bleibt die Informatik oft ein Flickenteppich, welcher über die letzten Jahre gewachsen ist. Eine ICT-Strategie definiert die Rahmenbedingungen, welche die Grundlage für sämtliche zukünftigen ICT-Entscheide bilden.

Welche Fragen muss sich eine Institution stellen, um den Entscheid für die Entwicklung einer ICT Strategie fällen zu können?

Sie können sich eine ICT-Strategie wie eine Schiffsreise vorstellen. Wo sind wir aktuell, wohin möchten wir segeln, welche Hindernisse werden uns auf dem Weg begegnen und auf welchem Weg wollen wir zum angestrebten Ziel kommen?

Diese Fragestellungen auf das Thema ICT adaptiert heissen dann: Wo stehen wir als Institution in 15 Jahren, und ist unsere ICT in der Lage, diese Veränderungen mitzumachen? Haben wir die richtigen ICT-Partner, um diesen anspruchsvollen Weg zu beschreiten? Wissen wir, welche ICT-Massnahmen notwendig sind, um das Erreichen der strategischen Ziele der Institution zu unterstützen? Haben wir sichergestellt, dass auch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden regelmässig abgeholt und mit in die Vorhaben einbezogen werden? Um diese Fragestellungen fundiert beantworten zu können, ist es oft sinnvoll, eine unabhängige externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen, welche eine externe Sicht einbringt und über die nötigen branchenspezifischen Fachkenntnisse sowie Erfahrungen verfügt.

Welche Akteure/Akteurinnen müssen in die Strategieentwicklung und -implementierung involviert sein?

Für die Entwicklung einer ICT-Strategie benötigt es einerseits die Geschäftsführung von Institutionen; diese kennen die strategischen Vorhaben. Zudem müssen für das Aufarbeiten und Erkennen der effektiven IST-Situation auch alle in die ICT involvierten Personen inklusive Lieferanten einbezogen werden. Ebenfalls wichtig sind die Mitarbeitenden, welche die internen und externen ICT-Services nutzen und mit den Anwendungen arbeiten. Diese können über strukturierte Online-Befragungen und Reflexionsworkshops abgeholt werden.

Mit welchem Aufwand muss eine Institution rechnen?

Der Aufwand ist abhängig von der Grösse und Komplexität einer Institution. Er ist nicht zu unterschätzen, jedoch für jede Institution tragbar. Wenn eine Institution dank einer klaren Strategie keine unnötigen ICT-Investitionen mehr tätigt, hat sich der einmalige Aufwand der Strategieerstellung mehr als bezahlt gemacht.

Was sind aus Ihrer Erfahrung die Voraussetzungen, dass eine ICT Strategie in einer Institution erfolgreich implementiert werden kann?

Für die Erarbeitung ist es wichtig, dass alle involvierten Stellen offen und konstruktiv mitarbeiten. Eine ICT-Strategie, basierend auf falschen Informationen, kann einschneidende Auswirkungen haben. Die Erarbeitung der Strategie ist jedoch erst der Anfang. Zu diesem Zeitpunkt sind die kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen identifiziert. Diese müssen dann zu einer Roadmap entwickelt werden, welche mit sämtlichen betrieblichen Vorhaben, personellen Ressourcen und den finanziellen Möglichkeiten abgestimmt ist. Die Umsetzung der Massnahmen aus einer ICT-Strategie wird eine Institution über mehrere Jahre begleiten.

Andrea Crameri ist Geschäftsführer und Berater bei der Sevida GmbH

CURAVIVA Weiterbildung bietet für Informations- und Kommunikationstechnik-Verantwortliche in Institutionen einen Fachkurs zum Thema an. Detailinformationen und Anmeldung finden Sie hier:

«Lernen Sie, ICT ganzheitlich zu verstehen»

Bei Fragen steht Ihnen Katrin Steger, Bildungsbeauftragte Führung/Management, gerne zur Verfügung:

Tel. 041 419 72 52 | k.steger@curaviva.ch

Foxtrail: Teamentwicklung durch Team-Challenge

Der nachhaltige Teamanlass

Die vergangene Zeit hat uns viel abgefordert, die Mitarbeitenden sind vielleicht etwas müde. Sie möchten ihnen etwas Gutes tun, resp. ihnen Zeit als Team und für die Weiterentwicklung als Team schenken? Es fehlt Ihnen die zündende Idee? Wie wäre es mit einem Gemeinschaftserlebnis draussen, das Sie gleich mit dem Teamentwicklungsgedanken verbinden können?

Nutzen Sie die Gelegenheit und lernen Sie sich und ihr Team bei einem Foxtrail anders kennen (www.foxtrail.ch - eine Art Schnitzeljagd in verschiedenen Städten der Schweiz). Nebst dem gemeinschaftlichen Aspekt ermöglicht Ihnen dieses Angebot dank professioneller Unterstützung, die daraus gewonnenen Erkenntnisse zur Weiterentwicklung Ihres Teams zu nutzen. Die gemeinsame Bewältigung einer Herausforderung / einer Aufgabe fördert häufig unbekannte Ressourcen der einzelnen Teammitglieder zutage. Kompetent integriert, können diese Stärken im Alltag besser genützt werden. Die während der Team-Challenge gezeigten Verhaltensweisen werden unter professioneller Begleitung reflektiert. Das Team schärft dabei die Wahrnehmung und lernt für die Zukunft.

Im folgendem kurzen Interview erfahren Sie von Mirjam Egli-Rohr, Fachperson und Begleiterin dieser Teamtage, mehr zum Angebot:

Frau Egli-Rohr, was sind mögliche Bewegründe, ein solches Angebot zu nutzen?

Die Teams können in den unterschiedlichsten Situationen vom Angebot profitieren, zum Beispiel wenn ein/e Vorgesetzte/r ein bestehendes Team übernommen hat oder sich ein Team nach Personalwechseln oder Umstrukturierungen wieder neu finden muss.

Manchmal geht es auch einfach darum, einen neuen Anstoss zu bekommen, um festgefahrene Muster zu verändern. Es ist einfacher, Verhaltensmuster über ein konkretes gemeinsames Erlebnis anzusprechen. «Weisst du, wie damals (beim Foxtrail), als du mir den Stift gleich gegeben hast ohne dass ich danach fragen musste» oder «Wie damals, als ihr alle losgestürmt seid, obwohl wir die Aufgabe noch nicht mal zu Ende gelesen hatten.»

Wie sieht der Ablauf typischerweise aus?

Nach einer Vorbesprechung der relevanten Themen und Herausforderungen folgt der eigentliche Teamtag. Zuerst durchläuft das Team den Foxtrail. Meine Rolle dabei ist diejenige der aussenstehenden Beobachterin. Um eine bestmögliche Aktivierung zu gewährleisten, werden je nach Teamgrösse mehrere Gruppen gebildet. Nach dem Foxtrail folgt eine angeleitete Reflexionsarbeit, bei der allenfalls auch irritierende Situationen geklärt werden können.

In einem zweiten Teil, mit dem ganzen Team, wird das eigene Verhalten bewusst gemacht:

- Welche Rollen haben die einzelnen Teilnehmenden im Prozess bewusst und unbewusst eingenommen und wie spielen diese Rollen zusammen?

- Welche Parallelen gibt es zum Arbeitsalltag?

- Welche - vielleicht bisher unbeachteten - Ressourcen der einzelnen Teammitglieder können zukünftig gewinnbringender eingesetzt werden?

Es werden Veränderungsansätze und nächste Schritte für den Transfer besprochen.

Was ist wichtig, damit der Transfer in den Alltag danach auch gewährleistet ist?

Nach einem solchen Tag sind die Teilnehmenden meist sehr offen und motiviert, die gemachten Erfahrungen in den Alltag umzusetzen. Diese Motivation gilt es aufrecht zu erhalten.

Ich unterstütze dazu die Vorgesetzten und ihre Teams, indem wir bereits am Teamtag entsprechende konkrete Transferaufgaben durchführen und die interne Nachbearbeitung aufgleisen.

Der Tag ist in sich abgeschlossen. Selbstverständlich bin ich aber da, wenn Teams Unterstützung für die weiteren Schritte wünschen.

Was kann ich von einem solchen Tag nicht erwarten?

Der Tag setzt einen Prozess in Gang. Es ist sozusagen «ein Anfang mit nachhaltigem Effekt». Ein einzelner Tag kann aber selbstverständlich nicht alles verändern oder gar «retten». Teams, welche sich in einer hoch-konfliktträchtigen Situation befinden, empfehle ich dieses Angebot deshalb nicht oder nur beschränkt. Für alle anderen ist es definitiv ein Gewinn.

Mirjam Egli-Rohr ist dipl. Supervisorin/Coach IAP, Ausbilderin FA und Lehrbeauftragte bei CURAVIVA Weiterbildung

Bei Fragen steht Ihnen Katrin Steger, Bildungsbeauftragte Führung/Management, gerne zur Verfügung:

Tel. 041 419 72 52 | k.steger@curaviva.ch

Positive Leadership – Anders. Erfolgreich.

Die Positive Psychologie gewinnt für die Betriebsführung und das Management immer mehr an Bedeutung. Positive Führung stärkt die Mitarbeitenden. Das ist zentral, denn der Erfolg einer Organisation ist eng verbunden mit der Arbeitszufriedenheit der Angestellten. Das «klassische Führen», das oft darauf ausgelegt war, Defizite zu reduzieren, entspricht nicht mehr den Erwartungen der Arbeitnehmenden. Sie wollen sich wohlfühlen und Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit finden. Dabei sollten ihre persönlichen Ziele im Einklang mit ihrer Beschäftigung stehen. Betriebliche Kennzahlen sind wichtig, aber wenn der Fokus nur darauf liegt, ist es für das Engagement der Mitarbeitenden nicht förderlich. Der Schwerpunkt von positiver Führung liegt auf den Stärken der Mitarbeitenden.

Was ist Positive Psychologie?

Positive Psychologie befasst sich mit der Frage, wie das psychische Wohlbefinden und die persönliche Entwicklung eines Menschen nachhaltig unterstützt werden können. Sie eröffnet neue Zugänge nicht nur für das einzelne Individuum, sondern auch für Teams und Organisationen. Der Ansatz lädt ein, neu zu denken und die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. (Definition siehe Box am Ende des Artikels)

Das Faszinierende an der Positiven Psychologie ist ihre Einfachheit und Praxistauglichkeit. Sie kann auf den verschiedenen Ebenen angewendet werden, von Organisationen über Führungskräfte bis hin zu Einzelpersonen wie Mitarbeitende, KlientInnen oder KundInnen.

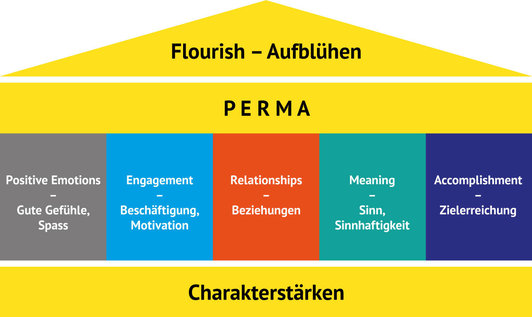

Grundbegriffe der Positiven Psychologie - PERMA

Die Wissenschaft der Positiven Psychologie beschäftigt sich vor allem mit den Charakterstärken jedes Einzelnen und dem PERMA-Modell, die zusammen zum Aufblühen (englisch: «flourish») führen. Bei den Charakterstärken haben sich Experten aus aller Welt auf 24 Charakterstärken und 6 Tugenden geeinigt. Untenstehend die Themen der Positiven Psychologie, die aufeinander aufbauen und so das «Aufblühen» eines Menschen, eines Teams oder einer Organisation ermöglichen.

An dieser Stelle soll noch ein sehr präsentes Missverständnis geklärt werden: Positive Psychologie will nichts «schönreden» oder schwierige Rahmenbedingungen verneinen und hat in diesem Sinne wenig gemeinsam mit «Positivem Denken». Es geht vielmehr darum, den einzelnen Mitarbeitenden, den Führungskräften und auch den Organisationen neue strukturelle und persönliche Möglichkeiten zu eröffnen, sich ein zufriedeneres (Arbeits-)Leben zu schaffen, seine Stärken bewusst einzusetzen und ganz im Sinne der Positiven Psychologie «aufzublühen».

Positive Organisations- und Führungskultur

Eine positive Organisationskultur hängt wesentlich von den Menschen ab, die in einer Institution arbeiten. Sind sie zufrieden in ihrem Job, ist ihre Haltung positiver, und sie leisten mehr. Der Erfolg einer Institution / einer Organisation wird also stark von der Arbeitszufriedenheit seiner Mitarbeitenden beeinflusst.

Gerade im Sozial- und Gesundheitsbereich herrschen oft keine einfachen Rahmenbedingungen. Vor allem mangelt es an Ressourcen, und die hohe Arbeitsbelastung führt häufig zu einer grossen Frustration. Dabei weiss man, dass Glück und Gesundheit zusammenhängen. Zufriedene Mitarbeitende werden seltener krank und schneller gesund. Dadurch reduzieren sich auch ihre Stresshormone im Körper. Darum lohnt es sich, gute Bedingungen zu schaffen, auch bei teilweise widrigen Umständen. Aber was braucht es, um die betriebswirtschaftlichen Ziele trotz Personalmangel zu erreichen und die Personalfluktuation einzudämmen?

Der Kurs «Positive Leadership» unterstützt Führungsleute in ihrem Anliegen, motivierend, optimistisch und stärkenorientiert zu führen.

Positive Leadership - Alter Wein in neuen Schläuchen? Wie wirkungsvolle stärkenorientierte Führung gelingt

Was ist Positive Psychologie?

- «Die Positive Psychologie beschäftigt sich in Forschung und Praxis mit den Bedingungen und (Wechsel-)Wirkungen, die eine optimale Entwicklung von Personen, Gruppen und Organisationen ermöglichen.» (Gable und Haidt 2005; Linley et al. 2006).

- Positive Psychologie ist die Wissenschaft vom gelingenden und erfüllten Leben. Es ist die erste Disziplin, die sich wissenschaftlich mit diesem Thema befasst. Es geht dabei um die Frage, wie das psychische Wohlbefinden und die persönliche Entwicklung eines Menschen nachhaltig unterstützt werden können. Dahinter liegt das Anliegen, dass die psychologische Arbeit sich weniger an Defiziten orientieren soll, sondern an den vorhandenen Stärken und Ressourcen.

- Die Positive Psychologie als Forschungszweig ist jung und gehört der akademischen Psychologie an. Sie wurde Ende der 1990er Jahre durch den US-Psychologen Martin Seligman begründet, der in einer Ansprache vor der Amerikanischen Psychologen-Vereinigung im Jahr 1998 zum ersten Mal über diese Disziplin sprach. Die Ursprünge liegen aber viel weiter zurück. So hat bereits Aristoteles über Glück, Sinn und Tugend philosophiert. Als «Grossvater» der Positiven Psychologie wird Abraham Maslow bezeichnet. Er hat wesentliche Grundprinzipien positiver menschlicher Entwicklungen aufgezeigt und bereits 1954 gefordert, dass die Psychologie positiver und weniger negativ werden müsse. Auch Carl Rogers hat den Menschen als grundsätzlich positiv und entwicklungsfähig angesehen

Haben Sie gewusst?

Haben Sie gewusst, dass Dänemark unter den glücklichsten Ländern der Welt aufgeführt wird? Seit über 200 Jahren leben die Dänen das Glückskonzept «Hygge». Dieser Ausdruck steht für Wohlbefinden, Gemütlichkeit und Erfahrungen, die Gefühle für Sinn vermitteln. «Hygge» ist omnipräsent, auch in der Arbeitswelt. Es beinhaltet die wesentlichen Elemente der Positiven Psychologie. Die Devise lautet, dass es überall und jederzeit schön sein darf. Im Büroalltag fokussieren sich die «hygge-Spezialisten» auf die folgenden fünf Aspekte:

- Die eigene Einstellung: Wie gehen wir den Tag und den Job an?

- Arbeitsplatzgestaltung: Wie schaffen wir eine Umgebung, die uns behagt?

- Arbeitszeit und Arbeitsort: Vertrauen in die Mitarbeitenden: Entgegenkommen bei den Arbeitszeiten, neue Arbeitsmodelle wie Homeoffice

- Kollegiales Miteinander: Gespräche und Beziehungen führen, die gut tun

- Führungs- und Unternehmenskultur: Gleichberechtigtes Arbeiten, frische und gesunde Verpflegung, Freizeitaktivitäten etc. fördern das Arbeitsklima

Mehr Frauen in die Trägerschaften!

Der Ruf nach mehr Frauen in Trägerschaften, gerade auch in Verwaltungsräten von Schweizer Firmen, wird immer lauter. Fünf Tage nach dem Frauenstreik vom 14. Juni 2019 hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat der «weichen» Geschlechterquote für börsenkotierte Unternehmen zugestimmt. Inskünftig müssen diese Unternehmen begründen, weshalb der Frauenanteil in ihrem Verwaltungsrat unter 30 Prozent liegt und welche Gegenmassnahmen geplant sind. Momentan erfüllen die wenigsten Schweizer Firmen diese Vorgaben. Gemäss der BDO-Verwaltungsratsstudie waren 2017 nur gerade 12 Prozent der Verwaltungsräte in grösseren Firmen weiblichen Geschlechts.

Frauenanteil in Trägerschaften sozialer und sozialmedizinischer Institutionen

Und wie sieht es in den Trägerschaften von sozialen und sozialmedizinischen Institutionen aus? Der Frauenanteil in Vereinsvorständen, Stiftungsräten und Verwaltungsräten solcher Organisationen wurde bisher nicht systematisch erhoben. Einen Hinweis gibt die erwähnte BDO-Studie: Im Jahr 2017 betrug der Frauenanteil von Verwaltungsräten in der Branche Gesundheit, Kultur und Sport 20 Prozent. Es ist anzunehmen, dass der Frauenanteil in Vereinsvorständen solcher Institutionen eher höher und in prestigeträchtigeren Stiftungs- und Verwaltungsräten ähnlich tief sein dürfte.

Unconscious Bias: Frauen wird weniger zugetraut als Männern

Gründe für die markante Untervertretung von Frauen in Trägerschaften gibt es viele; einer soll hier kurz beleuchtet werden. Gemäss Gudrun Sander, Professorin für Diversity Management an der Universität St. Gallen, werden die Leistungen von Frauen und Männern immer noch unterschiedlich wahrgenommen. Frauen wird häufig weniger zugetraut als Männern. Die wenigen Frauen in Top-Führungspositionen stehen unter höchster Aufmerksamkeit und werden stärker abgestraft als Männer in solchen Rollen. Diese subtilen Abwertungsprozesse werden im Fachjargon «Unconscious Bias» genannt und können bei der Einstellung und Beförderung von Mitarbeitenden wie auch bei der Rekrutierung von Trägerschaftsmitgliedern eine negative Wirkung auf den Frauenanteil zeigen.

Frauen passen ihre Karriereerwartungen nach unten an

Aufgrund der erlebten subtilen Abwertung in der Arbeitswelt passen Frauen ihre Karriereerwartungen häufig nach unten an, wie eine weltweit durchgeführte Studie von McKinsey&Company aus dem Jahr 2016 zeigt. Während fast die Hälfte der befragten Männer, welche eine Top-Position anstreben, davon überzeugt ist, sie auch erreichen zu können, glaubt nur ein Viertel der Frauen, die angestrebte Top-Position erlangen zu können. Daraus kann leicht ein Teufelskreis resultieren: Weil Frauen aufgrund ihrer Erfahrungen viel weniger davon überzeugt sind als Männer, eine Führungsposition erreichen zu können, passen sie ihre Karriereerwartungen nach unten an, was wiederum die Führungskräfte darin bestärkt, dass Frauen keine Karriere machen wollen und besser nicht befördert werden…...

Karrierepläne von Frauen aktiv unterstützen

Um den Frauenanteil in Trägerschaften zu stärken, braucht es deshalb neben Massnahmen wie Quoten oder familienexterner Kinderbetreuung auch Angebote, welche Frauen in ihren Karriereplänen aktiv unterstützen. Für Frauen, welche ein Mandat in einem Verwaltungs- oder Stiftungsrat oder in einem Vorstand einer sozialen oder sozialmedizinischen Institution anstreben, kann der Besuch einer Weiterbildung für Trägerschaftsmitglieder eine solche Unterstützung bieten.

Elisabeth Bauer, Dr.oec.HSG, dipl. Sozialarbeiterin

Weiterbildungsangebote für Trägerschaften

Kontakt: Katrin Steger, Bildungsbeauftragte Führung/Management, gerne zur Verfügung: 041 419 72 52 | E-Mail

Stress lass nach! – Gesundheitsförderung für Mitarbeitende in Heimen und Sozialen Institutionen

Gesunde, motivierte Mitarbeitende zählen zu den Erfolgsfaktoren eines Unternehmens. Ohne sie lassen sich die wachsenden Herausforderungen wie Mangel an Fachkräften, Spar- und Leistungsdruck, älter werdende Belegschaften, Gefahr von Erschöpfung und Burn-out beim Pflege- und Betreuungspersonal nicht bewältigen. Jede Institution hat ein vitales Interesse daran, zur Gesundheit ihrer Mitarbeitenden beizutragen und Stress zu reduzieren oder sogar zu vermeiden. Eine Herausforderung, sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeitende.

Stress: Ursachen und deren Bedeutung für den Betrieb

Fast jeder Mensch im erwerbsfähigen Alter kennt es: Wir fühlen uns gestresst, unter Druck, belastet. Das Gleichgewicht zwischen Belastungen und die zur Verfügung stehenden Ressourcen kippt. Rund ein Viertel der Schweizer Bevölkerung weisen mehr Belastungen als Ressourcen auf (siehe z.B. Job-Stress-Index 2016). Dauert ein solcher Zustand länger an, zeigt sich das mit physischen und psychischen Symptomen.

Die Ursachen sind vielfältig und liegen nicht ausschliesslich bei den Mitarbeitenden, sondern sind durchaus auch in den betrieblichen Rahmenbedingungen zu suchen: überhöhte Anforderungen, Zeitdruck, übermässige Arbeitslast, ungünstige Arbeitsmittel, unklare Rollen, fehlende Handlungsspielräume und Wertschätzung, unregelmässige Arbeitseinsätze, fehlende Flexibilität bei Einsatzplanung, Schichtdienste/Nachtarbeit, Konflikte am Arbeitsplatz etc. Die Folge: Es kommt zu Erkrankungen, die Motivation sinkt, die Absenzen und damit die Kosten im Betrieb sowie die Belastungen der TeamkollegInnen steigen.

Mit einem sorgfältigen und an die jeweiligen Bedürfnisse des Betriebes angepassten Massnahmen kann diese Spirale durchbrochen werden. Nur: Wie können Institutionsleitungen herausfinden, wo genau der Schuh drückt? Eine Möglichkeit bietet das von Gesundheitsförderung Schweiz entwickelte Stress-Analyseinstrument «S-Tool».

Stress-Analyseinstrument «S-Tool»

«S-Tool» ist eine wissenschaftlich fundierte Mitarbeitendenbefragung mit dem Fokus auf dem Gesundheitspotenzial. Mit der Befragung wird ersichtlich, wie es um die Zufriedenheit, Motivation und Identifikation mit der Arbeitgeberin steht. Es entsteht ein Bild, wo die Ressourcen und Belastungsfaktoren im Betrieb und bei den einzelnen Mitarbeitenden liegen. S-Tool ermöglicht Auswertungen für das Gesamtunternehmen, auf Abteilungs- oder Teamebene oder auch nach Berufsgruppen. Zudem erhalten alle Mitarbeitenden ein persönliches Ressourcen-Belastungs-Profil. Bei wiederholten Befragungen werden Vergleiche (Verbesserungen/Verschlechterungen) sichtbar. Liegt diese Analyse vor, weiss eine Institution, wo es Potenzial für Verbesserungen gibt. Sie kann dann konkrete Massnahmen einleiten und die Gesundheitsförderung lösungsorientiert und auf Ebene des Betriebes und der Mitarbeitenden angehen. CURAVIVA Schweiz hat in Zusammenarbeit mit Gesundheitsförderung Schweiz ein Pilotprojekt geplant zur Anwendbarkeit des Tools im Sozialen und Sozialmedizinischen Bereich.

«Degustieren Sie Gesundheitsförderung!»

An einem Impulworkshop wurde erörtert, was betriebliche Gesundheitsförderung konkret beinhaltet und welche Angebote für Sie bereits zur Verfügung stehen. Der Workshop fand in Zusammenarbeit mit Gesundheitsförderung Schweiz statt. Die Teilnehmenden erhielten bei der Veranstaltung die Gelegenheit, die Mitarbeitendenbefragung S-Tool eins zu eins kennenzulernen, indem Sie ihr persönliches Ressourcen-Belastungsprofil vorgängig erstellen konnten und Tipps erhielten, wie sie und ihre Institution mit den Resultaten konkrete Umsetzungsmassnahmen ergreifen können.

Bei Fragen steht Ihnen Katrin Steger, Bildungsbeauftragte Führung/Management, gerne zur Verfügung, 041 419 72 52 | E-Mail

Die alltägliche Dienstplanung – Potenzial für mehr Zufriedenheit

Unregelmässige Arbeitszeiten und Schichtarbeit gehören zu einem 24-Stunden Betrieb. Seitens Organisation bedingt dies eine auf verschiedenste Bedürfnisse abgestimmte Dienstplanung. Eine Arbeit, die oft unterschätzt wird. Die erfolgreiche Erstellung und Bewirtschaftung des Dienstplans bedingt Wissen und Zeit. Bei der Dienstplangestaltung handelt es sich um eine komplexe Führungsaufgabe. Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner, betriebliche Anforderungen, rechtliche Vorgaben und Wünsche der Mitarbeitenden unter einen Hut zu bringen, gleicht oft der Quadratur des Kreises – Monat für Monat.

Heidi Johann begleitet Institutionen beim Optimierungsprozess von Dienstplänen zwecks weniger Belastung und mehr Zufriedenheit. Im folgenden Interview erzählt sie von ihren Erfahrungen aus der Praxis.

Ganz allgemein und kurz: Wer muss was wissen, um eine optimale Dienstplanung zu gestalten?

Wenn ich von – sagen wir mal – möglichst optimaler Dienstplanung spreche, setze ich voraus, dass Bedürfnisse der Bewohnenden, betriebliche Anforderungen und rechtliche Aspekte allesamt bereits bedacht sind. Es geht um die Tatsache, dass in der heutigen selbstbewussten Gesellschaft unterschiedliche Bedürfnisse sowie sich veränderndes Leistungsvermögen während den verschiedenen Lebensphasen den Umgang mit Schichtarbeit je länger je mehr beeinflussen. Dieser Umstand soll bei der Dienstplangestaltung explizit Berücksichtigung finden. Es benötigt von Führungskräften die Überzeugung, dass mit einer dahingehenden Optimierung der Dienstplanung ein positiver Einfluss auf die Zufriedenheit und Gesundheit der Mitarbeitenden, den langfristigen Personalerhalt und somit letztendlich auf die Attraktivität der Organisation bewirkt werden kann.

Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf?

An erster Stelle steht die Sensibilisierung der Führungskräfte in Bezug auf das Erkennen von Zusammenhängen zwischen Schichtarbeit, Regeneration, Lebensphasen und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Mit diesem Wissen und der oben geschilderten Überzeugung wird es möglich, in der Dienstplangestaltung den Fokus auf individuelle Bedürfnisse der Mitarbeitenden anders zu richten.

Wo sind die grössten Herausforderungen?

Da kann ich gleich an der vorhergehenden Aussage anknüpfen. Wenn individuelle Bedürfnisse aller Mitarbeitenden vermehrt berücksichtigt werden sollen, scheint es augenfällig, dass die Dienstplangestaltung noch mühevoller wird. Es braucht eine Form von Geben und Nehmen. Zum Beispiel wird dem Wunsch nach weniger Spätdienst entsprochen und gleichzeitig wird eine Gegenleistung der Mitarbeitenden vereinbart, zum Beispiel an mehr Wochenenden zu arbeiten. Das erfordert ein hohes Mass an Verhandlungskompetenz seitens der Führungskraft. Kommt hinzu, dass im Team allenfalls ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit erforderlich wird. Gerecht bedeutet nicht mehr, dass alle Mitarbeitende gleich viele Spätdienste machen, sondern dass es ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen gibt und dass individuelle Bedürfnisse von allen Mitarbeitenden ausgewogen berücksichtigt werden.

Wie können die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und der Institution am besten übereingebracht werden? Was muss bei der Dienstplanung beachtet werden?

Es braucht den oben geschilderten Aushandlungsprozess mit jeder Mitarbeitenden. Im Idealfall werden die Abmachungen schriftlich festgehalten und von Zeit zu Zeit überprüft und angepasst. Mit diesen Informationen wird anschliessend ein «Stationsbild» erstellt und so überprüft, bis zu welchem Grad eine Übereinstimmung mit den anderen Anforderungen an die Dienstplanung (z. B. betriebliche Vorgaben etc.) vorliegt. Letzten Endes muss das Puzzle aufgehen, dazu braucht es laufend Gespräche.

Welche Eigenschaften besitzt eine erfolgsversprechende Dienstplanung?

Erfolgsversprechend ist sie, wenn der Prozess der Dienstplanerstellung transparent, nachvollziehbar und unter Miteinbindung der Mitarbeitenden erfolgt. Gute Erfahrungen gibt es beispielsweise mit der Ferienplanung durch Mitarbeitende. Der Dienstplan birgt des Weiteren die Eigenschaft, dass sich Mitarbeitende in ihren individuellen Bedürfnissen ernst genommen fühlen und dass sie gleichzeitig ihren Teil der Verantwortung für die gemeinsame Erfüllung des Auftrages übernehmen.

Dienstplanung als Aspekt eines gesamten Systems: Welche Faktoren des Gesamtsystems müssen für eine erfolgsversprechende Dienstplanung unbedingt auch noch mitberücksichtig werden?

Es braucht, wie eingangs geschildert, die Überzeugung von der Geschäftsleitung und allen Kadermitarbeitenden, dass mit einer vermehrten Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse einen positiven Einfluss auf die Zufriedenheit und Gesundheit der Mitarbeitenden, den langfristigen Personalerhalt und somit letztendlich auf die Attraktivität der Organisation bewirkt werden kann. Zentral ist, dass Optimierungsprozesse über den gesamten Betrieb, systematisch und unter Miteinbezug der Betroffenen geführt werden. Dabei gilt es sorgfältig zu entscheiden, was auf jeder Station einheitlich geregelt werden soll und was nicht. Ein Beispiel: Stationen haben unterschiedliche Aufträge mit unterschiedlicher Verteilung des Arbeitsvolumens. Somit kann es Sinn machen, dass Stationen über unterschiedliche Dienstzeiten verfügen – trotz eines allfälligen erhöhten administrativen Aufwandes.

Was kann auch ein noch so guter Dienstplan nicht gewährleisten? Was sind die Grenzen der Dienstplanung?

Er wird nicht jeden Monat jede Mitarbeitende zu 100% zufriedenstellen können, das bleibt eine Illusion. Ich denke jedoch, das muss er auch nicht. Mitarbeitende sind gerne zu Lösungen und Kompromissen bereit, wenn sie mit eingebunden und Entscheidungen nachvollziehbar kommuniziert werden.

Was ist der Nutzen für die Praxis, welchen Sie aus den Erfahrungen nach den ersten Dienstplanoptimierungsprojekten ziehen?

Ich habe gehört, dass es viel Entspannung gibt auf der Station. Die Hilfsbereitschaft zum Einspringen steigt, es werden weniger Dienste getauscht. Die Stationsleitungen sind durch die Gespräche sehr gefordert, jedoch auch entlastet; Die Verantwortung scheint anders verteilt und besser tragbar zu sein. Im Sommer 2017 werden die mittelfristigen Auswirkungen (weniger Belastung sowie erhöhte Zufriedenheit seitens Mitarbeitenden) im Pilotbetrieb des Projektes «Lebensphasen spezifische Arbeitsbedingungen» von CURAVIVA Bildung evaluiert.

Bei Fragen steht Ihnen Katrin Steger, Bildungsbeauftragte Führung/Management, gerne zur Verfügung: 041 419 72 52 | E-Mail

HR Box CURAVIVA Schweiz

Fachinformationen und Arbeitsinstrumente für Führungs-, Personal- und Bildungsverantwortliche in Alters- und Pflegeinstitutionen.

>> HR Box

Optimierte Dienstplanung für höhere Arbeitszufriedenheit und Personalbindung

Gut beraten in Veränderungsprozessen

Wann fühlen Sie sich gut beraten? Wenn Sie z. B. plötzlich die Erkenntnis haben:

- Aha - Jetzt verstehe ich überhaupt, was die Frage ist!

- Das ist es, was ich gesucht habe!

- Ja genau - So kann ich das geplante Projekt angehen!

- Nun überblicke ich die anstehenden Veränderungen in der Organisation und kann Massnahmen planen!

Beratung ist ein breites Berufsfeld, sie kann unterschiedlichste Formen und Zielsetzungen haben. Gerade auch im Kontext von Arbeit. Dort wird heute oft nicht von Beratung, sondern von Coaching gesprochen: Führungsoaching, Teamcoaching, Lerncoaching… Fast zu jedem beliebigen Feld gibt es das passende Coaching. Dies ist aber weder ein geschützter noch ein einheitlich definierter Begriff.

Welche Beratungsform kann was bewirken? Diese zentrale Frage sollten Sie sich stellen, bevor Sie als Einzelperson, als Teamleitung oder Gesamtleitung einer Organisation Beratung in Anspruch nehmen. Um gute Beratung zu erhalten, sollte man selbst also kompetente Auftraggeberin, kompetenter Auftraggeber sein. Dafür ist es hilfreich, die verschiedenen Beratungsformate zu kennen. Der Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung (bso) definiert die Formate.

Veränderung und Lernen: Veränderung hat immer mit Lernen zu tun. Wird etwas verändert, muss als Konsequenz künftig etwas anders gedacht und gemacht werden. Veränderungsprozesse im Sinn von Weiter-Entwicklungen beinhalten immer Lernprozesse. Lernprozesse sind hirnphysiologische Prozesse.

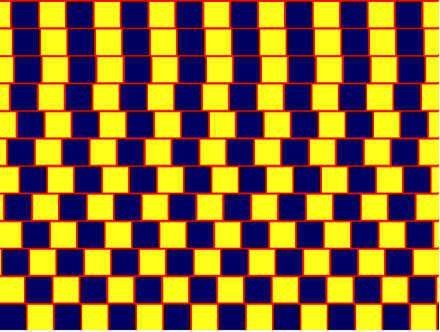

Wahrnehmen: Was ich sehe, entscheidet mein Gehirn. Wahrnehmung ist subjektiv. Unterschiedliche Menschen nehmen die gleiche Situation unterschiedlich wahr. Für die Beratung ist das sehr relevant. Der erste Schritt zur Analyse der Ausgangssituation einer Beratung ist also die genaue Wahrnehmung. Was ist, wie ist es, was ist die Wirklichkeit? Für eine Teamberatung heisst das zu klären: Was sehe ich - was siehst du – worauf beziehen wir uns gemeinsam? Wie konstruieren wir unsere gemeinsame Wirklichkeit?

Reflektieren: Die Reflexion der eigenen und der gemeinsamen Wahrnehmung ist der nächste zentrale Schritt in der Beratung. Wie interpretiere ich, was ich wahrnehme – wie interpretierst du, was du wahrnimmst? Wie erklären wir unsere gemeinsame Wirklichkeit, wie wollen wir sie verändern? Was kann uns zum gemeinsam angestrebten neuen Ergebnis führen? Durch die Reflexion entstehen formulierbare Erkenntnisse und mögliche Veränderungsansätze.

Handeln: Die formulierten Erkenntnisse und Veränderungsansätze können dann – ausserhalb der Beratung, im Arbeitskontext – in Handlungen umgesetzt werden. Innerhalb der Beratung ist es möglich, sich durch sogenanntes Probehandeln, z.B. in Rollenspielen, auf die konkrete Umsetzung im Arbeitsalltag vorzubereiten und zu üben.

Teamsupervision als Beratungsformat für den Sozial- und Gesundheitsbereich

An der Konferenz (Februar 2016 in Bern) zur Shurp-Studie, welche die Pflegesituation in den Schweizerischen Alters- und Pflegeheimen in ihrer Komplexität untersuchte, wurde deutlich: Supervision ist ein grosses Bedürfnis und wird als Antwort auf zentrale Mängel in den Institutionen gesehen, welche die Lebensqualität von Mitarbeitenden und Bewohnenden tangieren. Supervision bietet den adäquaten Raum für die gemeinsame Reflexion der Zusammenarbeit und für die hohe Qualität der Pflege und Betreuung.

Der Supervisionsprozess

Die Supervision ist der Ort, an dem ein Team herausgelöst aus der Alltagsrealität mit einer aussen stehenden Person die gemeinsame Arbeit wahrnimmt und reflektiert. Dieser Extra-Raum ermöglicht die Auseinandersetzung mit wesentlichen Themen wie Rollenklärungen, gemeinsamer Auftrag, gemeinsame Haltungen, Umgang mit Nähe und Distanz, Flexibilität, Macht und Ohnmacht, um nur einige zu nennen. Die aussenstehende Person sitzt quasi auf dem Tellerrand, trägt den wichtigen Blick von aussen nach innen und stellt die richtigen, zielführenden Fragen. Je einfacher und klarer diese sind, desto besser sind sie oft. Der gemeinsame Klärungsprozess kann auch latente oder offene Konflikte zum Thema haben. Werden solche bearbeitet, entstehen meist Entspannung, neue Energien für den Kernauftrag und generell eine grössere Gelassenheit im Team.

Verantwortlichkeiten in der Beratung

Die Supervisorin/der Supervisor ist zuständig für die Steuerung des Prozesses. Dazu gehören die Analyse der Ausgangssituation und ein Arbeitsvertrag (Kontrakt). Die Verantwortung für die Zielformulierung und die Umsetzung bleibt immer bei den Supervisand/innen, sprich dem Team. Die Beratungsperson stellt ihre Professionalität an jeder Stelle des Prozesses zur Verfügung. Neben der Teamsupervision als Gruppensupervision ist Fallsupervision eine wichtige Form der gemeinsamen Reflexion im Heimalltag.

Ich entscheide – wie?

In unserer täglichen Arbeit entscheiden wir laufend. Einige Entscheidungen treffen wir intuitiv, andere erfordern eine bewusste Reflexion.

- Situation 1: Erinnern Sie sich, wann Sie das letzte Mal ein Kind mit der Frage «Warum» irritiert hat, nachdem Sie ihm einen Entscheid mitgeteilt hatten. Der Entscheid war doch richtig, oder?

- Situation 2: Die Pflegeprozesse werden zunehmend standardisiert, technische Hilfsmittel unterstützen uns im Pflegealltag. Dies erleichtert Entscheidungen. Jede Institution muss sich fragen, wie weit sie diesem Trend der Effizienzsteigerung folgen will und ob dies mit dem postulierten Menschenbild vereinbar ist.

Entscheidungen in zwei unterschiedlichen Situationen (oder Lebensphasen)! Beide Entscheidungen basieren auf Werten und Normen - unserer eigenen und auch derjenigen unserer Institution und unserer Gesellschaft. Dazu einige Denkanstösse:

Werte und Normen erzeugen Konstanz: Normen und Werte bedeuten Sicherheit in einer Zeit der stetigen Veränderung. Wie gelingt es uns in diesem ständigen Wandel, Raum zu finden, Neues auszuprobieren, ja sogar nur anzudenken? Lohnt es sich überhaupt, Energie in Ideen zu investieren, die Morgen schon wieder alter Kaffee sind?

Werte und Normen stiften Identität: Werte und Normen zeichnen eine Kultur aus – sie schaffen Identität und tragen zum «Wir-Gefühl» bei. Der Mensch ist ein soziales Wesen – auch in einer individualistisch geprägten Welt. Man will dazu gehören - Andersartigkeit macht Angst.

Werte und Normen beruhigen jede menschliche Existenz: Unser Handeln und Denken basiert auf Normen und Werten, was Sicherheit erzeugt. Das Hinterfragen solcher grundsätzlicher Fragestellungen rüttelt nicht nur an einer ganzen Gesellschaft, sondern führt auch zur Verunsicherung der Herkunft jedes einzelnen Individuums. Im wahrsten Sinne des Wortes, es geht an die eigene Existenz. Dieses Experiment den eigenen Ursprung zu hinterfragen bedingt Zeit und (Selbst)Vertrauen – aber wie im dauernden Wandel?

Werte und Normen sollen kritisch hinterfragt werden: Werte und Normen können Handlungen, die aus eigener Unfähigkeit, mangelnder Empathie, schlechtem Gewissen und Versagensängsten entstehen, rechtfertigen. Diese Werte dienen dazu, die eigene Welt wieder in Ordnung zu rücken oder psychologisch unsere kognitive Dissonanz wieder zu beruhigen.

Ethik ist das Bindeglied zwischen meinem Wunsch nach Glück und dem aller Menschen.

Dalai Lama (*1935)

Was wohl bei Ihnen anklingt? Haben Sie noch andere Hypothesen?

Schaffen Sie Raum, wo Sie frei und unbekümmert die Institution und das eigene Handeln hinterfragen dürfen – schlüpfen Sie (eventuell auch zusammen mit Ihrem Team) in die Rolle des «Hofnarren». Mögliche Einstiegsfragen in eine spannende Diskussion in Ihrer Institution finden Sie hier.

Angebote zum Thema Ethik

Bei Fragen bin ich gerne für Sie da: Katrin Steger, Bildungsbeauftragte Führung/Management, 041 419 72 52 | E-Mail